运脉柔情,华夏共荣

2025年7月,南京财经大学红山学院”运脉同心,汉回共融”实践团队赴江苏省唯一的少数民族乡——高邮市菱塘回族乡开展实地调研。团队由7名学生组成,重点围绕大运河文化带建设背景下的民族团结进步工作开展专题调研。

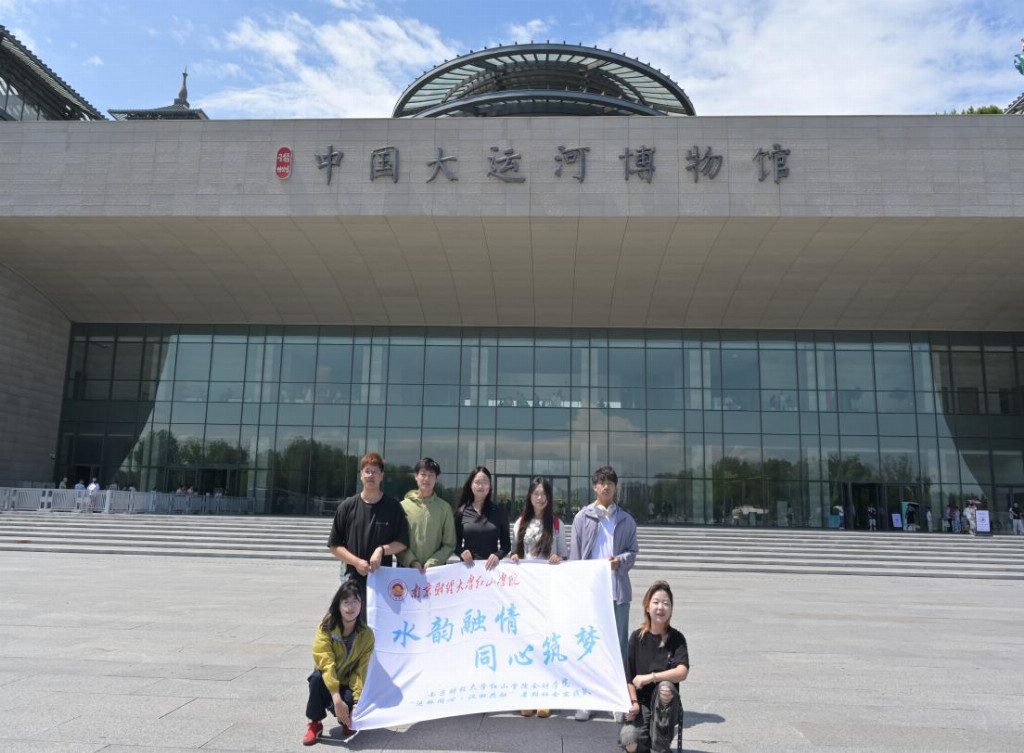

图为团队成员在中国大运河博物馆合影 陈思衡供图

走进菱塘回族乡:探寻汉回文化交融的根源

实践队首站驻足菱塘回族乡文化宫。泛黄的民族小学课本、回汉共舞的欢乐瞬间、凝结多民族智慧的手工艺品……一件件展品无声诉说着“石榴籽”般紧紧相拥的团结故事。当队员们翻开厚重的《菱塘回族乡志》,那些汉回群众合力修筑水利、携手抵御灾害的历史篇章跃然纸上,成为这片土地上“共同团结奋斗、共同繁荣发展”最朴实的注脚。从元朝回民定居于此,到如今回民占比超30%并荣膺“全国民族团结进步示范乡镇”,菱塘历经数百年的时光,为后世展现出多元一体格局下民族发展的蓬勃生机。

图为菱塘回族乡志 潘琦供图

菱塘回族乡的基层治理:民族团结如何落地?

走进清真村,“不分你我”的暖意扑面而来。在村党委书记杨书记的介绍中,队员们看到了一幅生动的民生画卷:议事厅里,汉回乡亲共商村务已成常态;特色民宿“慢时光”中,回族老板与汉族员工默契协作,天南地北的游客沉醉于地道的清真美食;更令人动容的是,村里设立乡贤基金,“无论汉族还是回族孩子,考上大学都有奖励”——这份对未来的共同期盼,正是中华民族共同体意识在基层沃土中萌发的鲜嫩新芽。

图为团队成员走进清镇村 陈阳供图

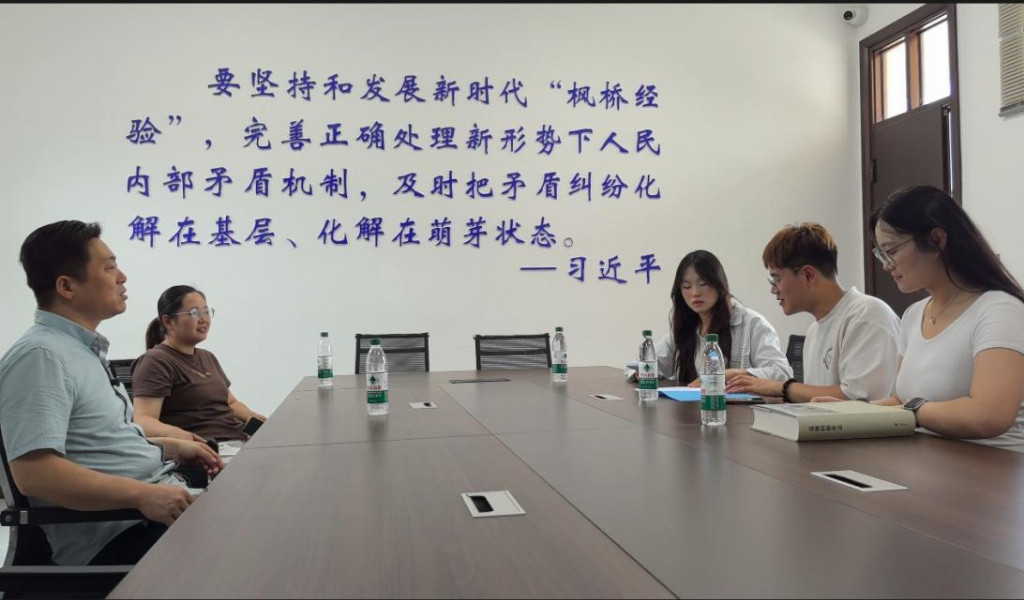

实践队还专程走访了文昌社区党群服务中心和社会治理办公室。万主任详细介绍了当地在民族融合背景下探索的特色治理模式:以党建为引领,将服务触角延伸至各族群众生活的细枝末节,让“一家有事,众人相帮”的朴素情感升华为行之有效的制度实践。

图为团队成员与万主任交谈 陈阳供图

非遗传承在菱塘:汉回共护老手艺

顺心清真食品坊内,非遗茶馓的香气触动了队员们的味蕾。传承人杨明顺师傅手指翻飞间,金黄酥脆的茶馓如金线垂落。当被问及传承之道,杨师傅朴实话语掷地有声:“制作严守清真规矩,收徒传艺不分民族。”这不仅是美食技艺的延续,更是开放包容精神的生动诠释。小小茶馓,恰如一个微缩窗口,映照出菱塘文化尊重差异、交融互鉴的宽阔胸襟。

图为杨书记向团队成员介绍清真食品 陈思衡供图

大运河边的故事:汉回共居如何实现?

作为此次探寻的重要轴线,中国大运河博物馆为队员们铺开了一幅流淌千年的民族融合长卷。馆内珍藏的文物与沉浸式场景,无声诉说着这条“流动的文化动脉”如何穿越时空,成为串联南北经济、沟通多元民族的坚韧纽带。运河的波涛不仅承载着货物,更在历史深处运载着的故事,不同族群相互理解、彼此接纳的种子,为今日菱塘汉回两族的深度共融埋下伏笔。

图为中国大运河博物馆中与运河相关的介绍 潘琦供图

汤汤运河,灼灼同心。当实践队员告别菱塘,带走的不仅是丰富的见闻,更有沉甸甸的思考——在见证回族清真面馆与汉族茶社比邻而居的和谐图景后,队员们深刻意识到:在城市化高速发展的今天,守护文化多样性需要青年主动作为。这场循运河文脉而行的旅程,既是对厚重历史的致敬,更是对“铸牢中华民族共同体意识”的青春践行。同学们已着手将见闻转化为行动:建立民族文化影像档案,设计双语非遗宣传手册,用年轻语态讲述共融故事。正如大运河的奔流不息,新时代民族团结的篇章,正需要青年以记录者的真诚、传播者的创意、实践者的担当接续书写。

指导老师:雷佳研

队长:陈俊瑜

队员:陈阳、陈思衡、潘琦、肖雨彤、成锦涵、朱清婷、应乐乐

文稿:应乐乐

编辑校对:陈俊瑜、朱清婷、肖雨彤

图片:陈阳、潘琦、陈思衡